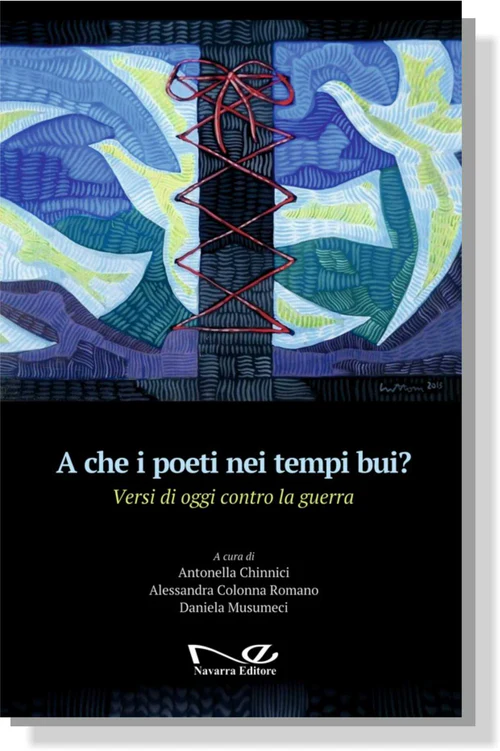

“A che i poeti nei tempi bui” Un coro di poeti e poete contro la guerra

“A che i poeti nei tempi bui” è una raccolta di poesie a più voci, un coro polifonico che unisce il suo canto contro la guerra. La raccolta antologica di poeti e poete contemporanei è stata curata con attenzione e rigore da tre scrittrici — Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano, Daniela Musumeci — che hanno accompagnato i testi poetici con riflessioni intense ed illuminanti. L’introduzione al volume è stata curata dalle professoresse Alessandra Colonna Romano e da Daniela Musumeci. Le due professoresse offrono una riflessione sulla guerra e sulla natura della poesia. In tempi bui, quest’ultima diventa lotta, denuncia, impegno civile contro l’oblio.

La postfazione della professoressa Antonella Chinnici “Guerra, un deserto chiamato pace. Dall’Iliade ai nostri giorni” propone un excursus storico- filologico sulla guerra dalla bibbia fino ai giorni nostri. Le parole delle curatrici incorniciano i testi poetici con umanità e passione civile, offrendo al lettore chiavi di lettura e spunti di riflessione che ci chiamano alla responsabilità.

Il libro non è una semplice antologia, è un campo musivo di parole che respingono l’assordante frastuono delle armi. È un luogo di resistenza poetica in cui poeti e poete s’interrogano, denunciano, testimoniano. Le loro voci si alternano come in un dialogo ideale, accomunate da una stessa urgenza: quella di non tacere di fronte all’orrore, di non accettare la guerra come destino inevitabile.

Nei versi raccolti in queste pagine s’incontrano diverse forme di opposizione: quella gridata di chi rifiuta la violenza con forza; quella che denuncia le donne profanate ed offese; quella che si traduce in un invito alla diserzione, all’obiezione di coscienza, alla nonviolenza attiva. Ma si coglie anche, tra le righe, una speranza capace di trovare un varco per superare il male di vivere. Una speranza che possa tradursi in una proposta politica e culturale, rivolta non solo ai singoli, ma anche ai governi e alle istituzioni, chiamati a trovare la via del dialogo e del disarmo.

Leggere queste poesie significa accettare un invito: quello a mettersi in ascolto, a lasciarsi toccare, a scegliere da che parte stare. Perché la poesia, oggi più che mai, è atto di coscienza. E resistere alla guerra può cominciare anche da qui: da una parola detta, scritta, condivisa.

Professoressa Daniela Musumeci come è nata l’idea di questo libro?

Il libro si rivolge non soltanto ai lettori ma anche simbolicamente ai governi ed alle istituzioni, Professoressa Alessandra Colonna Romano che ruolo può giocare la cultura in questo dialogo?

Per noi la cultura ha un ruolo fondamentale: la voce del poeta, dell’intellettuale, di chi comunque affronta i grandi temi da una prospettiva diversa, diventa pensiero critico e voce di denuncia contro le scelte scellerate di governi e di stati. Spesso ciò che la maggioranza dei cittadini desidera o spera non corrisponde alle scelte fatte da chi governa. I governi pur dichiarando di rappresentare il popolo, si riservano il potere di prendere decisioni che incidono profondamente e talvolta in modo dannoso sulla vita delle persone, senza ascoltare o rispettare davvero la volontà collettiva. La poesia così come la letteratura, il cinema, la scienza, ma anche le scuole e le università, sono capaci di scuotere le coscienze e di illuminare la realtà. La voce del poeta, come quella di un bambino che svela l’evidenza dicendo “il re è nudo”, può mettere un riflettore su ciò che troppo spesso viene taciuto, aprendo uno spazio di verità e consapevolezza.

La poesia in questo libro assume tanti aspetti, c’è la denuncia, il dolore, il sarcasmo, la speranza, professoressa Chinnici come avete lavorato sulla selezione dei testi per comporre questo mosaico di voci e di stili?

ll mondo antico ha un atteggiamento dialettico con la guerra. Sin dall’antichità i poeti hanno cantato la guerra spacciandola come momento per preparare la pace, per convertire ad una causa giusta. Demostene diceva che la guerra nasce perché è necessaria, la pace è un’autentica malattia. Per Pindaro invece la guerra è dolce solo per chi non la conosce. E per continuare nelle “Troiane” di Euripide i temi chiave sono l’orrore delle guerre: gli orfani, le donne, i caduti, i reduci. Classici “contro” che ci obbligano a visioni critiche e rivoluzionarie in opposizione a tanta oratoria classica che legittima la guerra. Le voci dei poeti e delle poete di oggi, invece sono lontanissime da ogni tentazione mistificatoria. Molti versi sono urli d’amore, canti di speranza versi di dolcezza che ricordano come all’odio si debba contrapporre l’amore per l’umanità e la vita. Di fronte al frastuono mediatico che ci martella con la presunta inevitabilità della guerra ci siamo messe in ascolto di voci più sommesse, di parole più meditate che ci fossero di esempio. Contro la logica duale, buono cattivo, abbiamo adottato il paradigma della complessità ripensando i messaggi della non violenza.

Professoressa Musumeci nella vostra introduzione citate questo verso “A che i poeti nei tempi bui”, come risponderebbe oggi a questa domanda dopo avere curato questa raccolta?

Il verso è di Hölderlin variamente tradotto. È stato tradotto anche “I poeti negli anni di piombo”. Dopo la seconda guerra mondiale, è stato ripreso anche dal filosofo Adorno, quando si è chiesto si può fare filosofia dopo Auschwitz? Il pensiero astratto, sia artistico, sia esso la riflessione teoretica sembra un lusso o sembra un lavarsi le mani, non volersele sporcare con la realtà. Ha un senso fare poesia, fare filosofia? E soprattutto questi possono essere strumenti di impegno politico? La questione è questa. Noi crediamo di sì, altrimenti non ci saremmo impegnate in questo lavoro e soprattutto in quello di insegnanti. Noi abbiamo fiducia nella possibilità di allargare l’area della coscienza, come diceva Allen Ginsberg, attraverso la lettura, la parola, il dialogo, l’ascolto. Forse è molto ambizioso o utopico ma bisogna insistere contro gli slogan semplicistici.

Professoressa Colonna Romano che relazione esiste tra ciò che ha ispirato questo libro e la pratica della non violenza?

La pratica della nonviolenza noi la auspichiamo e la presentiamo come un percorso che anche se può essere pensato come utopico non ha alternative, perché l’alternativa la conosciamo. Siamo precipitati in un baratro, non nascondiamo la complessità e la problematicità della nonviolenza che è la pratica più rischiosa che ci possa essere. Il nonviolento è colui che deve lottare senza armi. Le sue armi sono altre: il boicottaggio, le marce della pace, il dialogo. Essere nonviolenti non significa non concepire il conflitto, il conflitto è ineliminabile. Il nonviolento è la persona che si deve armare di grande coraggio, di grande fede nell’uomo. La nonviolenza è un percorso in cui non si arriva mai, forse solo alcuni ci sono riusciti, Da Gandhi a Capitini, a Martin Luther King, a Mandela, ad Alexander Langer, a Danilo Dolci, a Don Tonino Bello. Esempi mirabili di persone che hanno praticato la nonviolenza e la loro vita è stata di coerenza. Ci sono tanti esempi che pur nella guerra, pur nel conflitto con le loro vite incarnano questo profondo desiderio, poi sarà la storia a dire quali lotte nonviolente hanno avuto pieno successo. Ma noi da che parte stiamo?

Professoressa Chinnici quali sono le motivazioni profonde che hanno spinto i poeti e le poete di questa raccolta a scegliere un linguaggio così essenziale e diretto per raccontare la guerra e testimoniarne la non violenza?

I nuovi poeti e poete presenti nel nostro libro rifuggono ogni forma di compiacimento stilistico. Hanno tutti un linguaggio asciutto, descrittivo, analitico che induce alla riflessione. Sono voci che nascono da un’urgenza di liberazione interiore, da un’esigenza di riaffermazione in questo mondo sconvolto dalla barbarie. Sono poeti e poete che vogliono testimoniare la non violenza con le parole, così come si va a testimoniare ad una manifestazione per la pace, ad una marcia, ad un corteo. Testi veramente che diventano dei fulminei fotogrammi di spazi devastati, di intere città ridotte a cumuli di macerie. Sono canti di speranza e sono versi che io direi raccolgono la migliore eredità di Ungaretti. Il poeta soldato che con le sue accorate lettere d’amore si è ribellato alla devastante esperienza di avere accanto per una nottata un compagno con la bocca di digrignata. Un uomo che, di fronte a quella violenza, a quell’orrore, ha scelto assolutamente di restare attaccato alla vita e di testimoniare un surplus d’amore.

Professoressa Colonna Romano qual è il seme che vi augurate possa germogliare attraverso queste parole ?

Spezzare l’indifferenza, sono convinta che la maggioranza non vuole assolutamente la guerra, il problema è che quando si pensa non è affar mio, lì s’incunea il pericolo. Pensavo ad un discorso, che fece Elie Wiesel nel 1999 alla Casa Bianca, sui pericoli dell’indifferenza che riteneva un pericolo estremo. L’indifferenza porta alla inumanità e quindi al pericolo di cadere nel baratro, e purtroppo ci siamo già caduti. L’umanità ha fatto una regressione, il mondo civile dei diritti conquistati è calpestato. L’unione europea, che si arroga il privilegio di essere paladina dei diritti, evidentemente rimane muta di fronte a diritti giornalmente assolutamente disattesi e soppressi.

Marisa Di Simone